ジビエ問題に多い悩み5選と今すぐできる解決法

2025.09.29目次 ー

ジビエは農林業被害の軽減や地域活性化に役立つ一方で、衛生管理や流通、消費者認知など多くの課題を抱えています。本記事では、現場でよく挙がるジビエ問題を5つ厳選し、具体例とともに現状・背景をわかりやすく解説。さらに、今すぐ取り組める解決策も紹介しています。ジビエの可能性を広げたい方は、ぜひご一読ください。

ジビエ問題に多い悩みとその具体例

引用元:canva

引用元:canva

ジビエは近年注目が高まっていますが、現場ではさまざまな課題が指摘されています。特に衛生管理や流通、消費者認知、加工技術、安定供給の5点は多くの関係者が悩みを抱えるポイントです。ジビエ 問題の根本には、野生動物由来であることによる管理体制や流通、消費者心理の壁が大きく影響しています。以下では、それぞれの具体的な問題と現状について解説します。

衛生管理が不十分である

ジビエの衛生管理は、家畜と異なり捕獲から処理までの工程が多岐にわたります。捕獲場所や解体現場での衛生基準が徹底されていないケースもあり、食肉としての安全性を確保するための管理体制が十分でないことが課題です。特に、適切な温度管理や清掃、洗浄の徹底が不十分な場合、食品衛生上のリスクが高まります。このため、安心してジビエを消費できる環境整備が求められています。

・野生動物肉は家畜よりも食中毒リスクが高い

・現場ごとに衛生レベルの差が大きい

・衛生基準の統一・ガイドライン整備が遅れている

流通ルートが未整備である

ジビエは捕獲地から消費地までの流通ルートが確立されていません。多くの場合、地元での消費に限られ、広域流通や大規模な取引が難しい現状があります。運搬や保存の仕組みも未整備なため、鮮度を保ったまま消費者の元へ届ける体制が整っていないのが現実です。このため、地域外への販路拡大や安定した供給に繋がりにくくなっています。

| 課題 | 内容 |

|---|---|

| 流通インフラ不足 | 地域外への輸送網が未整備 |

| 鮮度保持の難しさ | 適切な冷蔵・冷凍設備が不足 |

| 需要と供給のミスマッチ | 取引情報の集約・共有が進んでいない |

消費者認知が不足している

ジビエは一部の食通や地域の人々には知られていますが、一般消費者への認知は十分ではありません。野生動物の肉に対するイメージや調理方法の不安、味への先入観などが普及を妨げています。結果として、需要の拡大が進まず、ジビエの市場が広がりにくい状況が続いています。消費者の理解促進と情報発信が課題です。

・「臭みが強い」「調理が難しそう」といった先入観が根強い

・健康や安全性に対する不安が消費を妨げている

・ジビエ料理のレシピや食べ方情報が少ない

加工技術が不足している

ジビエの肉は個体差が大きく、処理や調理に専門的な技術が求められます。しかし、従来の家畜肉とは異なるため、現場での加工技術や知識が不足している場合が少なくありません。結果として、品質のばらつきや歩留まりの低下につながり、商品としての安定供給や高付加価値化が難しくなっています。技術研修やノウハウの共有が必要です。

| 技術課題 | 内容 |

|---|---|

| 処理技術の差 | 解体・脱骨・下処理の熟練度に差がある |

| 商品化ノウハウ不足 | 加工食品や惣菜への展開が進みづらい |

| 保管・熟成技術 | 風味や食感の向上につながる技術が発展途上 |

安定供給が難しい

ジビエは野生動物の捕獲に依存しているため、供給量が安定しません。季節や地域、生息数の変動によって大きく左右され、計画的な出荷や販路拡大が難しいのが実情です。需要と供給のバランスが取りにくく、飲食店や小売店ではメニュー化や継続的な販売に課題が残ります。長期的な供給体制の構築が求められています。

・捕獲量が年ごと・季節ごとに大きく変動する

・供給不足や過剰在庫のリスクが高い

・販路や商品計画が立てづらい

ジビエ 問題の解決には、現場・流通・消費者・技術・供給の各側面での総合的な取り組みが不可欠です。

衛生管理や安全性確保で直面する課題と対応策

引用元:canva

引用元:canva

ジビエの普及において、衛生管理や安全性の確保は避けて通れない重要な課題です。狩猟で得られる野生動物は、家畜と異なり一律の飼育・管理が難しく、衛生基準の徹底や安全性の保証が求められます。さらに、解体・加工施設の整備や消費者への信頼醸成も大きな壁となっており、ジビエ問題の本質的な悩みとして多くの関係者が頭を悩ませています。以下では、それぞれの課題と現場で取り組める具体的な対応策を解説します。

引用元:photoAC ジビエ料理の人気が高まる一方で、寄生虫が気になる方もいるのではないでしょうか。ジビエにはなぜ寄生虫がいるのか、代表的な種類、安全に楽しむための調理法や衛生管理のポイントも紹介します。この記事を読んで、[…]

衛生基準の確立が難しい

ジビエは野生動物であるため、農場や食肉処理場のような統一された衛生基準を設けることが非常に難しいという現実があります。個体ごとに入手経路や状態が異なり、微生物汚染や寄生虫のリスクも家畜より高い傾向です。このため、現場では捕獲から解体、流通までの衛生管理プロセスを可視化し、マニュアル化することが求められています。自治体や関連団体が独自ガイドラインを作成し、現地研修や衛生講習を行うことで基準の統一と実践を進める動きが拡大しています。

・野生動物ごとにリスクの度合いが異なる

・捕獲から流通までの衛生管理にばらつきが生じやすい

・統一マニュアルの整備と現場の教育が不可欠

安全性の保証が求められる

消費者がジビエを安心して口にできるよう、安全性の保証が強く求められています。野生動物由来の食材は、食中毒や寄生虫感染などのリスクが指摘されるため、流通前に十分な衛生検査や熱処理が必要です。現在は、捕獲時の健康状態チェックや、加工施設での衛生検査を徹底することで安全性を確保する取り組みが進んでいます。また、トレーサビリティの導入によって、捕獲場所や経路が明確になることで、万が一の際の迅速な対応も可能となっています。

・流通前の厳密な検査体制の整備

・捕獲から販売までの履歴管理(トレーサビリティ)の強化

・加熱調理や冷凍管理など加工段階での安全対策

施設の整備が進まない

ジビエの安全な流通を支えるためには、衛生的な解体・加工施設の存在が不可欠です。しかし、地方を中心に施設数や設備投資が追いつかず、衛生基準を満たす施設が限られているのが現状です。国や自治体による補助金制度の活用や、地域内での協力体制の構築がカギとなっています。また、既存施設の衛生環境を改善し、作業員の衛生教育を強化することで、段階的な整備と運用の質向上が期待されています。

| 課題 | 対応策 |

|---|---|

| 施設数不足 | 新設・既存施設への補助金活用、設備投資促進 |

| 衛生基準未達 | 衛生教育の徹底、施設運用の標準化 |

| 地域格差 | 地域協力体制の構築、共同利用モデルの推進 |

消費者への信頼が得られない

ジビエに対する消費者の不安や偏見も大きな障壁となっています。特に「野生動物=危険」というイメージや、衛生面への懸念は根強いものがあります。現場では、適切な情報開示や安全性の実証データを積極的に発信することが信頼醸成に寄与します。イベントや試食会を通じて、正しい知識と魅力を伝える活動も重要です。こうした地道な努力が、ジビエの理解と受容を広げる土台となります。

・安全性や衛生対策の見える化

・イベントや体験会によるジビエの普及活動

・専門家や第三者による評価や認証の活用

ガイドライン導入で改善可能

衛生管理や安全性の課題解決には、現場ごとのバラつきを減らすガイドラインの導入が有効です。自治体や業界団体が策定した衛生管理マニュアルを現場で徹底することで、一定レベルの衛生基準と安全性が保たれます。また、定期的な講習や第三者による監査を取り入れることで、継続的な改善も可能です。ガイドラインの存在は、消費者への説明や信頼構築にも直結し、ジビエ流通全体の底上げにつながります。

・ガイドライン策定による現場基準の明確化

・定期講習や監査制度で継続的な改善

・消費者説明や販促での信頼確保に直結

ジビエ流通・販路拡大における主な問題と解決法

引用元:canva

引用元:canva

ジビエの流通や販路拡大には、いくつかの特有の問題が存在します。流通ネットワークや販路の整備が進んでいないこと、市場ニーズの把握不足、地域間の連携不足などが障壁となっています。ここでは、ジビエ業界でよく挙げられる5つの悩みと、それぞれの課題に対する具体的な解決の糸口について解説します。

・流通網やインフラが未発達で鮮度や衛生管理が難しい

・販路開拓や新規取引先の獲得が困難

・消費者のニーズ把握不足による機会損失

・地域間での連携・情報共有が不十分

・マーケティングや広報リソースの不足

引用元:USA GIBIER FACTORY ジビエとは、狩猟で捕獲された野生の鳥獣の肉を指します。ヨーロッパでは古くから貴族の伝統料理として親しまれてきました。最近では、健康ニーズの高まりから、日本でも注[…]

流通ネットワークが未整備

ジビエの流通ネットワークは、他の畜産物に比べて整備が遅れています。そのため、捕獲地から消費地までのスムーズな配送や、衛生管理・保冷体制の確立が難しい状況です。こうした課題を解決するには、地域内外の物流業者と連携し、流通拠点の設置や冷凍・冷蔵インフラの導入を進めることが有効です。ネットワークの強化は、ジビエの鮮度維持や安定供給につながります。

・物流業者との連携を強化する

・冷蔵・冷凍インフラ整備を進める

・地域ごとに流通ハブを設ける

販路開拓が難航している

販路の拡大は、ジビエ事業者にとって大きな課題です。飲食店や小売店への営業が思うように進まず、販路が限定されるケースが多く見られます。課題解決には、地元の商工会議所や自治体の支援を活用し、新規取引先の開拓や販促イベントの開催が効果的です。また、オンライン販売の強化や消費者直接販売の仕組みを構築することも検討できます。

・自治体や商工会議所サポートを活用

・販促イベントや試食会の開催

・オンライン販売チャネルの整備

市場ニーズの把握不足

ジビエの需要動向や消費者ニーズを十分に把握できていないことも問題です。適切な商品開発やサービス提案が難しく、売れ残りや機会損失につながります。市場調査やアンケート、試食会を通じて顧客の声を集め、商品の改良や新たな企画立案に活かすことが重要です。こうした活動は、継続的な売上拡大やブランド構築にも寄与します。

| ニーズ把握方法 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 市場調査 | 消費者の嗜好や購買行動を把握できる |

| アンケート | 商品改良や新メニュー開発に活用可能 |

| 試食会 | 直接フィードバックが得られ、信頼感を高める |

地域間連携が不足している

地域ごとにジビエの取組みが分散し、情報共有や共同プロモーションが進んでいない現状があります。連携不足は、ノウハウの共有や広域的な販路開拓の妨げとなります。地域組合や事業者団体を通じて連携体制をつくり、共同でイベントやキャンペーンを実施することで、相乗効果が期待できます。各地域が協力し合うことで、認知度向上や販路拡大が実現しやすくなります。

| 取組内容 | 効果 |

|---|---|

| 共同イベント | 地域全体の認知度向上、集客力アップ |

| ノウハウ共有 | 現場の課題解決や効率化に貢献 |

| 広域プロモーション | 新規販路・顧客の獲得 |

マーケティング支援で解決

ジビエの流通・販路拡大の課題には、的確なマーケティング支援が有効です。専門家によるプロモーション戦略の立案、販促物の作成、SNSやウェブサイトを活用した情報発信などが挙げられます。また、外部パートナーと連携することで、リソース不足を補いながら効果的に市場開拓を進められます。マーケティング施策の強化は、ジビエ事業の認知度と収益性向上に直結します。

・プロモーション戦略を専門家に依頼

・SNSやウェブを活用した情報発信

・外部パートナーとの協業によるリソース補完

捕獲後の処理技術不足がもたらす影響と改善ポイント

引用元:canva

引用元:canva

ジビエの利活用が進まない背景には、捕獲後の処理技術が十分に普及していない現状があります。技術不足が品質低下を招き、処理施設の不足や人材育成の遅れも深刻な課題です。これらの問題が、消費者が安心してジビエを選べない要因となり、地域資源の活用機会の損失にもつながっています。以下に、技術不足による具体的な課題と改善策を整理します。

・技術不足で品質や安全性が損なわれる

・処理施設不足で食品活用率が低下

・人材育成の遅れが技術継承を困難にする

・効率的な技術・設備導入が求められている

・トレーニングプログラムで現場力強化が必要

技術不足で品質が低下

捕獲直後の処理方法が不適切だと、肉の鮮度や安全性が著しく損なわれます。適切な解体や衛生管理技術が不足している現場では、ジビエ特有の臭みや食感の悪化が発生しやすくなります。そのため、消費者が安心してジビエを選びにくくなり、市場の信頼性も低下してしまいます。技術不足はジビエのブランド力にも悪影響を及ぼします。

・適切な衛生管理が行われないことで食中毒リスクが高まる

・鮮度維持ができず流通段階で価値が下がる

・不安定な品質がリピート消費を妨げている

処理施設が不足している

ジビエの安全な流通には専門の処理施設が不可欠です。しかし、多くの地域で施設の数や設備が十分ではありません。これにより、捕獲された野生鳥獣が食品として活用されず廃棄されるケースが増えています。施設の整備は地域資源の有効活用や、地元経済の活性化にも直結するため、早急な対応が求められます。

| 問題点 | 影響 |

|---|---|

| 処理施設の不足 | 捕獲後の鮮度維持が困難、食品化率が低下 |

| 設備の老朽化 | 衛生面の不安、効率の低下 |

| 地域格差 | 一部地域で利活用が進まない |

人材育成が追いつかない

現場では専門知識や技術を持つ人材が圧倒的に不足しています。新たな担い手の育成が進まないまま高齢化が進行し、技術継承が困難になっています。これがジビエ利用拡大の妨げとなっており、将来的な業界の持続性にも大きな影響を及ぼしています。人材育成の取り組み強化が不可欠です。

・技術が属人的で標準化されていない

・担い手不足により現場負担が増大

・高齢化で知識やノウハウの継承が困難

効率的な技術導入が必要

捕獲から処理までの流れを効率化するためには、現場に合った最新技術や設備の導入が不可欠です。衛生管理の自動化や搬送の効率化など、作業負担を軽減しつつ品質向上を実現する取り組みが重要となります。効率的な技術の導入によって、ジビエの安定供給と品質向上が期待できます。

| 改善策 | 期待される効果 |

|---|---|

| 衛生管理自動化 | 作業ミス・リスクの低減、品質安定 |

| 搬送効率化 | 労働負担軽減、迅速な処理 |

| 設備の最新化 | 一貫した高品質の維持 |

トレーニングプログラムで解決

技術や知識を体系的に学べるトレーニングプログラムの整備が現場力向上のカギです。実践を重視した研修や講習の繰り返し実施により、現場の即戦力を育てていくことが可能です。こうした人材育成は、ジビエの品質と安全性の担保、さらに業界全体の信頼性向上にも直結します。

・定期的な研修で技術レベルの底上げ

・現場で役立つ実践的なノウハウの習得

・全国的なスキル標準化で品質の安定化

このように、ジビエ問題の解決には技術・施設・人材の総合的な強化が不可欠です。

野生鳥獣による獣害対策とジビエ活用の関連性

引用元:canva

引用元:canva

野生鳥獣による農作物被害は各地で深刻化しており、獣害対策の強化とジビエ活用の推進は、地域社会にとって重要な課題となっています。近年では、獣害対策と並行して捕獲した野生鳥獣をジビエとして活用する取り組みも進んでいます。ジビエ問題の現場では、獣害対策とジビエ利用の両立に関するさまざまな悩みや課題が浮上していますが、これらの解決策を知ることで現場の負担を軽減できます。ここでは、獣害対策とジビエ活用の現場でよく挙がる悩みや、その解決策について詳しく解説します。

獣害対策が不十分である

獣害対策が十分に行われていない場合、農作物の被害が拡大し、農家にとって深刻な経済的損失となります。防護柵の設置やパトロールの強化など、基本的な対策を徹底することが不可欠です。また、地域全体で情報共有や協力体制を築くことで、個別の対策だけでは防げない被害にも対応しやすくなります。現場の声を踏まえた柔軟な対応が求められています。

・防護柵や電気柵の設置による物理的な防御

・地域住民や猟友会との連携によるパトロール強化

・被害状況や出没情報の共有、迅速な情報伝達

・行政の補助金や支援制度の活用

このような複数の対策を組み合わせることで、被害の拡大を抑えることが期待できます。

野生鳥獣の管理が難しい

野生鳥獣の生息数や行動範囲は広く、個々の農家や自治体だけで管理するのは困難です。定期的なモニタリングや捕獲活動の計画的な実施が必要ですが、人手や予算の制約が壁となります。効果的な管理には、専門家や行政、地域住民が連携して情報を集約し、科学的根拠に基づいた対策を進めることが不可欠です。

| 課題 | 内容 |

|---|---|

| — | — |

| 管理範囲の広大さ | 個人や小規模自治体だけでは対応しきれない |

| 人手・予算の不足 | 捕獲やモニタリングの継続が難しい |

| 専門知識の必要性 | 科学的データに基づく対策が求められる |

関係者が一丸となり、持続可能な管理体制を築くことが重要です。

ジビエ活用で被害減少

捕獲した野生鳥獣をジビエとして活用することで、獣害対策への動機付けが高まり、農作物被害の減少にもつながります。ジビエ利用が進むと、捕獲活動への参加者が増え、結果的に野生鳥獣の個体数調整が進みます。これにより農作物被害の減少が期待できるため、ジビエ活用は獣害対策と密接に結びついた施策といえます。実際に、ジビエの需要増加に伴い被害が抑制された地域も見られます。

・ジビエ需要の高まりが捕獲活動を活性化

・捕獲した野生鳥獣を無駄なく資源化できる

・地域の安全や農業の持続性向上に寄与

このような好循環が、ジビエ問題の解決において大きな意味を持ちます。

地域経済の活性化に寄与

ジビエを地域資源として活用することで、新たな産業や雇用が生まれます。飲食店や加工業者、観光事業などがジビエを活用することで、地域の経済循環が促進されるのです。地元産ジビエのブランド化や商品開発も進み、地域の魅力向上にもつながるため、獣害対策の枠を超えたメリットが生まれています。

| 効果 | 内容 |

|---|---|

| — | — |

| 新規産業・雇用創出 | ジビエ加工や販売、観光資源化 |

| 地域ブランド強化 | 地元産ジビエ商品の市場展開 |

| 経済循環の促進 | 地域内の消費と利益拡大 |

ジビエ活用は、単なる「問題解決」にとどまらず、地域全体の価値向上にも大きく寄与します。

資源活用の促進が可能

ジビエ活用は、これまで廃棄されていた野生鳥獣を有効資源として循環利用できる点が大きな特徴です。食肉としてだけでなく、皮革や骨などの副産物も商品化できるため、資源の有効利用が進みます。獣害対策だけでなく、持続可能な地域社会の構築にも貢献する取り組みとして注目されています。

・ジビエ肉の食品利用による食料自給率向上

・皮革や骨のクラフト・工芸品への転用

・地域資源を最大限活かした循環型社会の実現

このような多角的な資源活用が、ジビエ問題への根本的なアプローチとなります。

消費者へのジビエ普及とイメージ向上のための取り組み

引用元:canva

引用元:canva

ジビエの消費拡大とイメージ改善には、多角的なアプローチが必要です。消費者の誤解や抵抗感を解消し、ジビエの魅力を正しく伝えることが大きな課題となっています。教育やレシピ開発、プロモーション、地域イベントなど、具体的な取り組みとその意義について、下記で詳しく説明します。

・消費者の知識不足や先入観が消費拡大の障壁となっている

・誤ったイメージを払拭するためには実体験や正確な情報発信が重要

・レシピやイベントを通じて日常的な食材としての定着を目指す

引用元:USA GIBIER FACTORY ジビエとは、野生の鳥獣肉を指す言葉です。近年、その深い旨味と独特の風味が注目され、美食のトレンドとして広がりを見せています。「臭みがある」「調理が難しい」といったイメージを持つ方もいるかもしれ[…]

消費者教育が不十分

ジビエに対する知識不足は、消費拡大の壁となっています。多くの消費者が安全性や衛生面で不安を抱えているため、正しい情報提供が不可欠です。学校や地域でのセミナー開催、パンフレットや動画など多様なメディアによる情報発信を強化することで、ジビエの特徴や調理法、流通・管理体制をわかりやすく伝えることが求められます。こうした教育活動は消費者の信頼構築につながり、「ジビエ 問題」の根本的な解決に寄与します。

・学校教育や地域セミナーで基礎知識を普及

・安全性・衛生管理の現状を具体的に説明

・家庭での調理法や取り扱いポイントを周知

イメージが悪化している

ジビエは「臭い」「硬い」「危険」といったネガティブな印象を持たれやすいですが、これらのイメージは過去の事故や誤った情報に基づく場合も多いです。イメージ改善には、実際の調理例や生産現場の現状を公開し、第三者による根拠ある情報発信が重要です。また、専門家や公的機関、信頼性の高いメディアを活用して消費者に安心感を与えることが、イメージアップの近道となります。

| 改善策 | 具体的内容 |

|---|---|

| — | — |

| 現場公開 | 衛生管理や処理工程の見学会を実施 |

| 専門家の発信 | 管理体制や安全性について専門家が解説 |

| メディア活用 | 信頼性の高い情報をSNSやテレビで拡散 |

レシピ開発で魅力向上

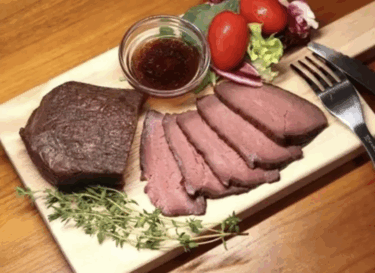

ジビエの特徴を活かしたレシピ開発は、消費拡大に直結します。臭みを抑えた下処理法や、家庭でも手軽に作れるレシピを提案することで、ジビエのハードルを下げることができます。たとえば、カレーやハンバーグといった馴染みのメニューに取り入れることで、家族で楽しめる食卓を実現します。多様なメニュー開発によって、ジビエへの関心やリピート率が着実に高まります。

・下処理や調味料の工夫で臭みを抑える

・簡単調理可能な家庭向けレシピを開発

・人気料理や季節の食材と組み合わせて提案

プロモーション活動が重要

ジビエの魅力を広く伝えるためには、積極的なプロモーション活動が不可欠です。SNSやテレビ、新聞など多様なメディアを活用し、「ジビエ 問題」に対する安全性やおいしさを訴求します。また、有名シェフによる調理デモや試食イベントの開催により、実際に味わえる機会を提供することが効果的です。こうした体験を通じて、消費者の興味や信頼が高まります。

| プロモーション方法 | 内容 |

|---|---|

| — | — |

| SNS・テレビ | ジビエの魅力や調理例を発信 |

| 有名シェフ活用 | 試食イベントやレシピ提案で関心喚起 |

| 地域メディア | 地元密着の情報発信で親近感を醸成 |

地域イベントで普及促進

地域イベントは、ジビエの普及とイメージ向上を同時に実現できる有力な場です。ジビエ料理の試食会やワークショップを開催し、参加者が実際の味や調理工程を体験できることで、「ジビエ 問題」への理解と関心が深まります。また、地元猟師や生産者との交流を通じて、ジビエの背景や安全管理に対する信頼感も高まります。こうしたイベントが地域ぐるみの関心を呼び起こし、消費拡大へとつながります。

・試食会や調理体験でジビエを身近に

・猟師や生産者から直接話を聞く機会を創出

・地域ぐるみでジビエ消費を促進

まとめ

引用元:宇佐ジビエファクトリー

引用元:宇佐ジビエファクトリー

ジビエ問題は、衛生管理や流通、加工技術、認知拡大など多岐にわたり、関係者が直面する課題も複雑化しています。しかし、各課題への具体的な対応策を講じることで、安全性や品質の向上、販路拡大、消費者イメージの向上など着実な改善が期待できます。今後は、行政や業界団体、地域事業者が連携し、ガイドラインの整備や技術研修、消費者教育、プロモーション強化など多角的な取り組みを推進することが不可欠です。持続可能なジビエの流通と消費拡大のために、関係者一人ひとりが自らの役割を見直し、現場に根ざした解決策を実践していくことが今まさに求められています。